ある日、自分の車の左のヘッドライトが点灯しないことに気が付きました。

というか、まだ暗いうちの夜中に出かけようとしたら、点きませんでした。

すぐに明るくなるくらいの頃だったので、しょうがないのでそのまま走り出しました。

しかし、その後にトンネルが多い高速に乗る予定だったので、このままではまずいと思い、

予備のライトを持っていない自分は朝早くからディーラーへ駆け込んだのでした。

ライトを交換してもらおうと頼んだら、なんと左のヘッドライトに電気が来ていないと言うではないですか。

で、ヘッドランプも切れていないらしい。そのとき自分は、トランクに配線道具を積んでいなかったのが運の尽き。

自分:「配線してもらうといくらくらいお金がかかりますか?」

メカニック:「1万円くらいでしょうか。」

もちろんその後、関越自動車道の関越トンネルはフォグランプで乗り切ったのはいうまでもありません。

ま、高速道路のトンネルくらいならスモールでも大丈夫な気もしないでもないですが、やっぱり不慣れなことをやっているのは疲れました。

そのとき一番痛かったのは、ディーラー(レッドステージ)でただテスターで計っただけで2000円取られたことです。

そのくらいサービスしてくれよ〜。

おそらくそのお金で、みんなでジュースでも飲んだのではないでしょうか?

さらに痛かったのは、ディーラーのメカの人がテスターで電流を測るときに、並列に繋いで測っていたことです。

しまいに、「電球繋ぐと電流がなっちゃうんですよねー」などと言っておりました。

正直言って、これにはちょっとびっくりです。そりゃないだろー。

もちろん、電流を測るときは回路に直列に接続しないと、測れるわけがありません。

どうしてテスターで電圧とか電流が測れるのか教えてあげたかったですが、先を急いでいたのでやめました。

そしてそういうしょーもない出費があるときに限って、財布の中に500円くらいしか残らなかったりします。

話がそれました。というわけで、ヘッドライト周りの配線を自分でやり直すことにしました。

もともと明るさが足りなかったので、昔からやリ直そうと思っていて、ちょうどいい機会でした。

|

|

純正状態の良くないところ

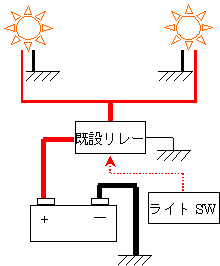

下の左の図を見てください。 純正の状態でのヘッドランプの配線を示したものです。 赤線で+電源を、黒線で−電源もしくはアースを示しています。 いくつかよくないところがあるのですが、順に指摘してゆきます。

・リレーが1つしかないこれによって、両方のヘッドライトへ行く電力が一箇所に集中します。 なぜこれでいけないのかと言うと、1本の配線に電力が通ると、それだけロス(熱に代わったりする)が増えるからです。 配線には許容できる電力が決まっていて、もちろん太い配線で小さい電力を通したほうが、ロスが小さいに決まっています。・アースをボディで取っている

図で示した、赤の太い線が大きな電流が流れる線です。 大きな電流が流れると言っても、特別太い配線を使っているわけではないようです。

+電源については、バッテリーからリレーなどを介して直接もらいます。 しかし、−電源についてはバッテリーのー端子とボディを短絡し、さらにヘッドライトの−をボディに繋ぐことによって、 ヘッドライトの−がバッテリの−端子につながるようにしています。

これによって、−電源は配線を行わなくても、ボディと繋ぐだけでよいことになり、非常に便利です。 しかしこれも同様に、ボディなどの錆びや接点の汚れなどによって抵抗が発生しやすく、電力ロスにつながっています。

|

|

| 改良前の純正状態 | 改良した回路 |

赤線:+側......黒線:−側

改善した回路

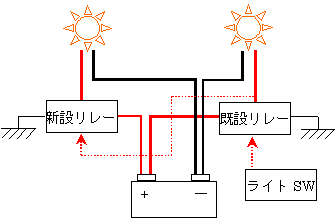

改善した回路図を、上の右に示します。改善前の純正状態とよく比較してみてください。 これによって、純正の良くないところを解決しました。順に見ていきます。

・リレーを増設した既設のリレーは、そのまま右のヘッドライト用に使用しました。 これによって、既設のリレーやその周辺の配線には、 右のヘッドライトに要する電力しか流れないことにより、電力ロスを最小限にしました。・−電源をバッテリーから直接引きなおした

左のヘッドライトはと言うと、右のヘッドライト用の電力を少しもらい(ほんの数%程度)、 それを新設リレーのスイッチ入力に接続することで実現しました。 つまり、右のヘッドライトに電力が通ると、左のヘッドライトにも通電するということです。 言い換えると、既設リレーが故障すると左のヘッドライトもつかなくなってしまいます。

今回は、ライトスイッチから直接配線を行うのが面倒だったので、このようにしました。 しかし、既設リレーが故障することは非常にまれであるので、信頼性は低くはないと思います。 これによって、ヘッドライト2個分の電力が流れる配線はどこにもなくなりました。

上で説明したように、なんでもかんでもボディーから−電源を取るということは、 感心できることではありません。 とくにヘッドライトのように非常に電力を消費するものは、バッテリーから取ると効果的だと思います。

リレーの−電源はボディーに繋がっていますが、これはリレーが動けばいいだけなのでロスは関係ありません。 なんでもバッテリの−電源に繋いでいると、ターミナル端子の場所が配線だらけになってしまうので、 ちゃんと選んでバッテリと直結するようにします。

改良結果

これらの処置によって、左右のライトが非常に明るくなりました。

ためしに、既設リレーしか使わない場合とリレーを2個使う場合で明るさを比べてみたところ、昼間でも違いがはっきりわかるほどでした。

これは、ヘッドライトが暗いと感じている方にはお勧めのテクニックです。

しかし、ヘッドライトの太く短い配線を切り刻んでいくのは、なかなか勇気が要ります。

注意することは、使用する配線は極力太いものを使うことです。私は2sqものを使いました。

ちょっとオーバースペックくらいがちょうどいいかと思います。太い線は、細い線より性能が劣ることはありません。

しかし、さらに接続を完璧にするためにハンダこてを使ったりすると、けっこうめんどくさいです。

最近のHIDなんかだとだいぶ明るいので関係ない技かもしれませんが、

ちょっと古めの車でヘッドライトの暗さに困っている方は、ぜひ試してみてください。

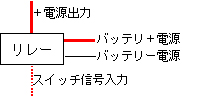

その前にまず、リレーという装置の説明をしておきます。

知っている方は飛ばしてください。

その前にまず、リレーという装置の説明をしておきます。

知っている方は飛ばしてください。